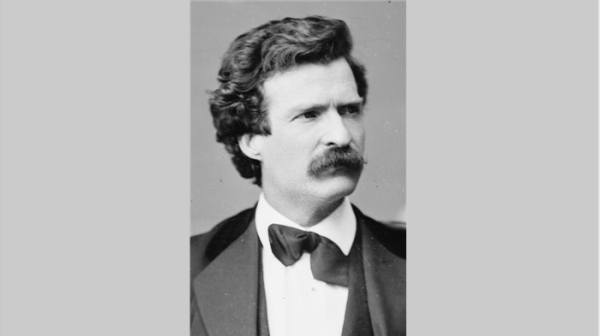

馬克・吐溫(公有領域)

幾個月之前,我被提名為紐約州州長候選人,代表獨立黨與斯坦華脫・勒・伍福特先生和約翰・特・霍夫曼先生競選。我總覺得自己有超過這兩位先生的顯著的優點,那就是我的名聲好。從報上容易看出:如果說這兩位先生也曾知道愛護名聲的好處,那是以往的事。近幾年來,他們顯然已將各種無恥罪行視為家常便飯。

當時,我雖然對自己的長處暗自慶幸,但是一想到我自己的名字得和這些人的名字混在一起到處傳播,總有一股不安的混濁潛流在我愉快心情的深處「翻攪」。我心裏越來越不安,最後我給祖母寫了封信,把這件事告訴她。

她很快給我回了信,而且信寫得很嚴峻,她說:「你生平沒有做過一件對不起人的事——一件也沒有做過。你看看報紙吧——一看就會明白伍福特和霍夫曼先生是一種什麼樣子的人,然後再看你願不願意把自己降低到他們那樣的水平,跟他們一起競選。」

這也正是我的想法!那晚我一夜沒合眼。但我畢竟不能打退堂鼓。我已經完全捲進去了,只好戰鬥下去。

當我一邊吃早飯,一邊無精打采地翻閱報紙時,看到這樣一段消息,說實在話,我以前還從來沒有這樣驚慌失措過:

「偽證罪--那就是1863年,在交趾支那的瓦卡瓦克,有34名證人證明馬克・吐溫先生犯有偽證罪,企圖侵佔一小塊香蕉種植地,那是當地一位窮寡婦和她那群孤兒靠著活命的唯一資源。現在馬克・吐溫先生既然在眾人面前出來競選州長,那麼他或許可以屈尊解釋一下如下事情的經過。吐溫先生不管是對自己或是對要求投票選舉他的偉大人民,都有責任澄清此事的真相。他願意這樣做嗎?」

我當時驚愕不已!竟有這樣一種殘酷無情的指控。我從來就沒有到過交趾支那!我從來沒聽說過什麼瓦卡瓦克!我也不知道什麼香蕉種植地,正如我不知道什麼是袋鼠一樣!我不知道要怎麼辦才好,我簡直要發瘋了,卻又毫無辦法。那一天我什麼事情也沒做,就讓日子白白溜過去了。第二天早晨,這家報紙再沒說別的什麼,只有這麼一句話:

「意味深長--大家都會注意到:吐溫先生對交趾支那偽證案一事一直發人深省地保持緘默。」

(備忘--在這場競選運動中,這家報紙以後但凡提到我時,必稱「臭名昭著的偽證犯吐溫」。)

接著是《新聞報》,登了這樣一段話:

「需要查清--是否請新州長候選人向急於等著要投他票的同胞們解釋一下以下一件小事?那就是吐溫先生在蒙大那州野營時,與他住在同一帳篷的夥伴經常丟失小東西,後來這些東西一件不少地都從吐溫先生身上或「箱子」(即他卷藏雜物的報紙)裡發現了。大家為他著想,不得不對他進行友好的告誡,在他身上塗滿柏油,粘上羽毛,叫他坐木槓,把他攆出去,並勸告他讓出舖位,從此別再回來。他願意解釋這件事嗎?」

難道還有比這種控告用心更加險惡的嗎?我這輩子根本就沒有到過蒙大那州呀。

(此後,這家報紙照例叫我做「蒙大那的小偷吐溫」。)

於是,我開始變得一拿起報紙就有些提心吊膽起來,正如同你想睡覺時拿起一床毯子,可總是不放心,生怕那裡面有條蛇似的。有一天,我看到這麼一段消息:

「謊言已被揭穿!--根據五方位區的密凱爾・奧弗拉納根先生、華脫街的吉特・彭斯先生和約翰・艾倫先生三位的宣誓證書,現已證實:馬克・吐溫先生曾惡毒聲稱我們尊貴的領袖約翰・特・霍夫曼的祖父曾因攔路搶劫而被處絞刑一說,純屬粗暴無理之謊言,毫無事實根據。他譭謗亡人,以讕言玷污其美名,用這種下流手段來達到政治上的成功,使有道德之人甚為沮喪。當我們想到這一卑劣謊言必然會使死者無辜的親友蒙受極大悲痛時,幾乎要被迫煽動起被傷害和被侮辱的公眾,立即對誹謗者施以非法的報復。但是我們不這樣!還是讓他去因受良心譴責而感到痛苦吧。(不過,如果公眾義憤填膺,盲目胡來,對誹謗者進行人身傷害,很明顯,陪審員不可能對此事件的凶手們定罪,法庭也不可能對他們加以懲罰。)」

最後這句巧妙的話很起作用,當天晚上當「被傷害和被侮辱的公眾」從前進來時,嚇得我趕緊從床上爬起來,從後門溜走。他們義憤填膺,來時搗毀傢俱和門窗,走時把能拿動的財物統統帶走。然而,我可以手按《聖經》起誓:我從沒誹謗過霍夫曼州長的祖父。而且直到那天為止,我從沒聽人說起過他,我自己也沒提到過他。

(順便說一句,刊登上述新聞的那家報紙此後總是稱我為「拐屍犯吐溫」。)

引起我注意的下一篇報上的文章是下面這段:

「好個候選人--馬克・吐溫先生原定於昨晚獨立黨民眾大會上作一次損傷對方的演說,卻未履行其義務。他的醫生打電報來稱他被幾匹狂奔的拉車的馬撞倒,腿部兩處負傷--臥床不起,痛苦難言等等,以及許多諸如此類的廢話。獨立黨的黨員們只好竭力聽信這一拙劣的託詞,假裝不知道他們提名為候選人的這個放蕩不羈的傢伙未曾出席大會的真正原因。

有人見到,昨晚有一個人喝得酩酊大醉,搖搖晃晃地走進吐溫先生下榻的旅館。獨立黨人責無旁貸須證明那個醉鬼並非馬克・吐溫本人。這一下我們終於把他們抓住了。此事不容避而不答。人民以雷鳴般的呼聲詢問:『那人是誰?』」

我的名字真的與這個丟臉的嫌疑聯在一起,這是不可思議的,絕對地不可思議。我已經有整整三年沒有喝過啤酒、葡萄酒或任何一種酒了。

(這家報紙在下一期上大膽地稱我為「酒瘋子吐溫先生」,而且我知道,它會一直這樣稱呼下去,但我當時看了竟毫無痛苦,足見這種局勢對我有多大的影響。)

那時我所收到的郵件中,匿名信佔了重要的部分。那些信一般是這樣寫的:

「被你從你寓所門口一腳踢開的那個要飯的老婆婆,現在怎麼樣了?」好管閒事者

也有這樣寫的:

「你幹的一些事,除我之外沒人知道,你最好拿出幾塊錢來孝敬鄙人,不然,報上有你好看的。」惹不起

大致就是這類內容。如果還想聽,我可以繼續引用下去,直到使讀者噁心。

不久,共和黨的主要報紙「宣判」我犯了大規模的賄賂罪,而民主黨最主要的報紙則把一樁大肆渲染敲詐案件硬「栽」在我頭上。

(這樣,我又得到了兩個頭銜:「骯髒的賄賂犯吐溫」和「令人噁心的訛詐犯吐溫」。)

這時候輿論嘩然,紛紛要我「答覆」所有對我提出的那些可怕的指控。這就使得我們黨的報刊主編和領袖們都說,我如果再沉默不語,我的政治生命就要給毀了。好像要使他們的控訴更為迫切似的,就在第二天,一家報紙登了這樣一段話:

「明察此人!獨立黨這位候選人至今默不吭聲。因為他不敢說話。對他的每條控告都有證據,並且那種足以說明問題的沉默一再承認了他的罪狀,現在他永遠翻不了案了。獨立黨的黨員們,看看你們這位候選人吧!看看這位聲名狼藉的偽證犯!這位蒙大那的小偷!這位拐屍犯!好好看一看你們這個具體化的酒瘋子!你們這位骯髒的賄賂犯!你們這位令人噁心的訛詐犯!你們盯住他好好看一看,好好想一想--這個傢伙犯下了這麼可怕的罪行,得了這麼一連串倒霉的稱號,而且一條也不敢予以否認,看你們是否還願意把自己公正的選票投給他!」

我無法擺脫這種困境,只得深懷恥辱,準備著手「答覆」那一大堆毫無根據的指控和卑鄙下流的謊言。

但是我始終沒有完成這個任務,因為就在第二天,有一家報紙登出一個新的恐怖案件,再次對我進行惡意中傷,說因一家瘋人院妨礙我家的人看風景,我就將這座瘋人院燒掉,把院裡的病人統統燒死了,這使我萬分驚慌。接著又是一個控告,說我為了吞佔我叔父的財產而將他毒死,並且要求立即挖開墳墓驗屍。這使我幾乎陷入了精神錯亂的境地。在這些控告之上,還有人竟控告我在負責育嬰堂事務時僱用老掉了牙的、昏庸的親戚給育嬰堂做飯。

我拿不定主意了--真的拿不定主意了。最後,黨派鬥爭的積怨對我的無恥迫害達到了自然而然的高潮:有人教唆9個剛剛在學走路的包括各種不同膚色、穿著各種各樣的破爛衣服的小孩,衝到一次民眾大會的講台上來,緊緊抱住我的雙腿,叫我做爸爸!

我放棄了競選。我降下旗幟投降。我不夠競選紐約州州長運動所要求的條件,所以,我呈遞上退出候選人的聲明,並懷著痛苦的心情簽上我的名字:

「你忠實的朋友,過去是正派人,現在卻成了偽證犯、小偷、拐屍犯、酒瘋子、賄賂犯和訛詐犯的馬克・吐溫。」

(1870年)

注:馬克・吐溫(Mark Twain,1835年11月30日~1910年4月21日),美國幽默大師、小說家、作家、著名演說家。