(圖片來源:Adobe Stock)

【看中國2018年11月6日訊】二戰結束之後,「美利堅秩序」取代「不列顛秩序」成為歷史的必然趨勢。然而,美國並未做好這樣的準備,大部分美國人渴望像一戰結束之後那樣,重新回到「光榮的孤立」之中,「看看電影,喝喝可樂」,自己關門過好日子。然而,蘇聯愈發咄咄逼人,中國局勢岌岌可危,歐洲一片斷壁殘垣,亞非大地拉赤禍蔓延,美國豈能置身事外?

此時此刻,美國有一群被稱為「外交賢哲」的英雄挺身而出。他們不是好萊塢系列電影「復仇者聯盟」中那些擁有超自然能力的拯救者,他們卻用智慧、學識和勇氣大膽地創造了「美國世紀」、建立了「美利堅和平」。他們不是總統,卻是總統的大腦。華特.艾薩克森、艾文.湯瑪斯所著的《美國世紀的締造者》一書,講述了這群人在二戰中和冷戰中如何擊敗邪惡、捍衛自由的故事。

該書的副題是「六位朋友和他們建構的世界秩序」,這「六位朋友」包括:

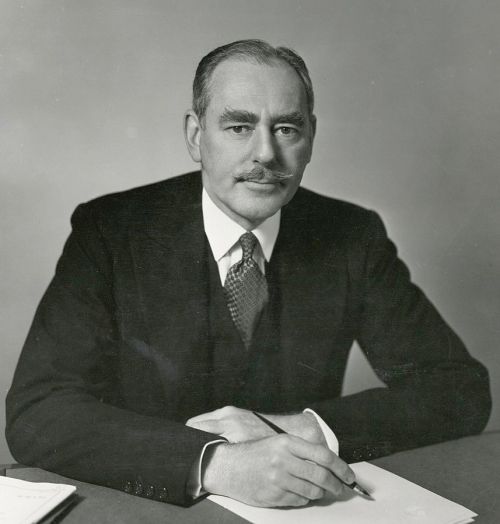

哈里曼,原本是富可敵國的「鐵路大王」,卻甘願放棄自己的王國,投身公職,先後擔任美國駐蘇聯大使、副國務卿和國防部長

(圖片來源:維基百科/公有領域/CC0,如無標注,下同)

艾奇遜,長期擔任國務卿,對杜魯門主義的貢獻大於杜魯門總統,對馬歇爾計畫的貢獻超過馬歇爾將軍

麥克洛 伊羅威特

麥克洛伊和羅威特,兩人戰時擔任作戰部長史汀生的副手,戰後在外交界、銀行界和國際關係領域大展身手;

波倫,駐蘇聯和歐洲的重要外交官,國務院外交政策的主要制訂者

肯南,智者中的智者,雖然他的官職在這群人中偏低,且性格內向,晚年退居普林斯頓,離群索居,卻因其遠見卓識而被譽為「冷戰之父」

他們都畢業於常春籐名校,遊走於政商法領域之間,遠離大眾輿論,傲慢地避開國會,面對著來自左右兩面的抨擊,一方面秉持著大西洋主義,繼承英格蘭清教徒的精神,幫助西歐復興;一方面奉行圍堵政策,主張大力遏制蘇聯的擴張,捍衛美國的國家榮譽與對世界自由的承諾。

這群人的家庭出身、性格特質、交際範圍各不相同。比如,出身平民家庭的肯南從來沒有融入過以哈里曼為首的那個富豪圈子。但是,他們生正逢時,因緣際會,併肩作戰,朝著同一遠景大步邁進。他們從小在自教導學生要效忠國家的傳統私立學校唸書,成年時的那個時代大家真誠相信美國具有為世界服務的責任。他們掌握權力的時代正值華盛頓的黃金歲月,正如喬治.鮑爾所說,「於是善加利用美國在全球局勢中崛起的良機。那個年代我們不重節儉,不擔心平衡預算,重點在於我們要如何拯救世界」。終其一生,「他們不是將自己視為公眾人物,而是視為公僕。因為不必關注自己,他們奇妙地獲得了自由與權力。他們可以將自己因長期接觸廣大世界而培養出來的特殊能量,投入戰後重建與保衛百廢待舉的西方的任務中」。

美國沒有貴族,美國卻有這群充滿貴族風範的人物。他們將擔任公職視為榮譽,超越黨派利益,不刻意討好媒體和民意——他們也不必面對選舉的壓力。如今,在華府及世界任何一個國家的權力中樞,這樣的人物「多乎哉,不多矣」。兩位作者感慨萬分地指出:「他們為歷史的機緣而達成遠遠超過個人身份的成果。因為具有共同的願景,因為信任關係而獲得力量,他們勇敢面對一個艱困時代的挑戰。在他們的責任感與共同智慧中,他們發現了形塑世界的力量。」他們中的大部分人並未活到親眼看到蘇聯解體的時刻,而看到這一切的肯南偏偏心中充滿憂傷,他多麼希望俄羅斯仍保有契訶夫和托爾斯泰的溫情與愛。他們沒有像戰場上的戰士那樣得到勛章,但他們的精神與思想啟迪人心、激勵後輩。

「冷戰之父」喬治.肯南:他更像一位英國人

引導美國打贏冷戰的,與其說是雷根或老布希,不如說是喬治.肯南。前者是臺前行動者,後者是幕後思想者。

肯南不是那種老練的政客,他更像憂鬱的詩人和哲學家。《華盛頓郵報》專欄作家法裡德.扎卡裡亞在為肯南的日記所寫的書評中指出,肯南是一位如此矛盾的人,他最早主張遏制蘇聯,美國保持強大的軍力,卻又對使用軍力極為謹慎,認為只要能用言辭解決的問題最好不要用武力,從而被歸入鴿派的行列。他不喜歡現代時尚的東西,他本人就像是一件老古董。「一切保守主義均始於感物傷懷。」安德魯.薩立文(Andrew Sullivan)寫道,「若無感物傷懷之情,‘保守’之意從何談起?」這正是艾德蒙.伯克長盛不衰的經典著作《反思法國大革命》哀嘆舊世界一去不復返的原因。

在保守主義的意義上,肯南甚至比大部分英國人更像是英國人。一九三四年九月,肯南在美國駐莫斯科大使館參與一場英國自由派人士的茶會,當時在座的有英國費邊社會主義的創始人西德尼.韋伯。肯南寫道,英國自由派「思維非常抽象,很容易因為表面上的姿態而對共產主義信以為真。在內心深處,他們永遠不會願意成為布爾什維克,他們僅僅是地地道道的英國人。」後半句話,其實是肯南的「夫子自道」。他深深地知道什麼是英國留給美國的最寶貴的遺產:普通法、代議制、個人主義、自由市場經濟及對私有產權的保障。

而在這一切的背後,肯南的觀點植根於歷史、哲學以及信仰——儘管肯南不是傳統意義上的基督徒,但他對基督信仰的論述仍然讓那些自由派和不信派大吃一驚。肯南在一九八零年的耶穌受難日寫道,他為眾生和耶穌寫了一首措辭優美的讚歌:「造物易朽……最偉大、最神奇之奇蹟……乃是各各他之山……一個人,一個猶太人,持有異見的先知,在兩個盜賊的陪伴下釘上十字架……此人教誨有二:一是博愛……二是以自悟、自省之心獲得救贖之可能……合二為一:博愛與救贖……建立起整個偉大文明,巧奪天工,無數大教堂拔地而起……塑造並規範一代又一代人的心靈與價值觀——在人類文明的精華上烙下獨特的印跡。」信仰是文明的根基,在此意義上,肯南也是一名虔誠的朝聖者。

肯南的出現,如同詩人馮至的詩句所描述的那樣,「在漫長的歲月裡忽然有,篲星的出現,狂風乍起」。肯南晚年在普林斯頓幾乎退出了所有的社團,包括跟政治和學術毫無關係的美食協會。而他離選舉最近的一次是一九五四年,有一名農夫前來敲門,勸他出馬競選國會議員。他頗受感動,答應了,卻驚恐地發現如果自己要參選,普林斯頓高等研究院就無法繼續支付薪水給他。肯南沒有那樣的財力,又不願求助於富豪們,便退出了競選。幸虧他退出了,因為他顯然不是那種能夠討選民歡心的政客。

他們為什麼挺身對抗蘇俄?

肯南享受孤獨,又不乏憤世嫉俗的感嘆。毫無疑問,沒有任何一個美國人能比肯南更瞭解俄國,肯南也知道,「充滿矛盾的俄國對美國人來說是一個謎,將會有很多人大談有必要‘瞭解俄國’」,但他又無可奈何地承認,「不會有空間容得下真正願意承擔這個棘手任務的美國人。那個人他能期待的頂多就是一種孤寂的喜悅,他一個人終於站上寒冷又荒涼的山巔,那裡少有人去過、少有人能跟隨,也極少有人會願意相信他去過」。這種孤獨的英雄的意境,大概只有在柳宗元的詩句「孤舟蓑笠翁,獨釣寒江雪」以及古龍的小說中才出現過。

肯南在踏入外交事業初期就是敏銳的觀察者。一九三三年十二月,他與首任美國駐蘇聯大使一起抵達蘇聯,很快便領悟到蘇維埃制度的殘酷現實,而許多西方人當時還蒙在鼓裡。戰後,肯南本來有望長期擔任美國駐蘇聯大使,卻因為一次無法遏制的憤怒言論而被迫離職。有一次,肯南的孩子從大使官邸的籬笆中伸出手去,跟外面的幾名俄國孩子握手,孩子之間的友誼可以超越國籍,俄國警察卻跑過來粗暴地將那些孩子趕走。目睹這一場景,肯南寫道:「我耐心地觀察這個完全邪惡、膽小、老舊的孤立政權的面孔,就算是一個外國官員還是得屈服於它。不過此時我卻動怒了。」幾天後,他出差經過柏林機場,對記者說,「擔任駐俄國大使有如在二戰中在納粹德國遭到短暫拘留」。史達林對肯南將蘇聯與納粹德國相提並論感到十分憤怒,隨即宣布肯南為不受歡迎的人物,禁止他返回蘇聯。

同樣長期出使莫斯科的波倫也有類似的感受。有一次,波倫和副手在莫斯科河划船,他們很高興地發現跟蹤他們的秘密警察不會划船。那些警察焦急地對著無線電大喊。最後,就在兩個美國人即將離開視線範圍時,一艘警用快艇前來繼續監視任務。波倫多次提及這個細節,對這個警察國家深惡痛絕。當他離開莫斯科時,興奮之情比抵達時更強烈,他甚至描述說:「那就像從一個氧含量足以維持生命、但不足以產生任何心理或精神振奮的房間,走到外面呼吸到清新的春天空氣。」

肯南和他的朋友們從來不曾對蘇聯存有幻想,他們與西方知識界親蘇聯的左翼思潮針鋒相對。在索爾仁尼琴的《古拉格群島》在西方出版之前,親蘇聯的左翼思潮一直佔據主流地位。對於「意識形態究竟在蘇聯扮演了什麼角色?」這個問題,肯南敏銳地指出:「馬克思主義主要是俄國當前統治者的‘遮羞布’,用來將警察國家手段、封閉社會,以及擴張主義的野心予以合理化。在這套以利他為基本目的的教條中,他們發現了一些理由來解釋他們對外界根深蔕固的恐懼,也為他們只懂得用獨裁方式來統治的作法辯解。這就是為什麼蘇聯的目標必須莊嚴地用馬克思主義的象徵符號來掩飾,也是為什麼誰都不應該低估蘇聯事務中主義教條的重要性。」肯南認為,馬克思主義不是蘇聯擴張主義的起因,不過它「加了蜜糖的承諾」使得傳統的俄國觀念比以往更加危險而狡詐。如此蓋棺定論,亦可用到今日的中國身上。

一言以蔽之,這群「外交賢哲」反抗蘇聯力量擴張的主要原因,與此後激勵多數美國人的原因一樣:厭惡極權體制對嚮往自由生活的人的壓迫。在他們心目中,自由貿易、自由市場與自由人之間有一個不可分割的連結。

新時代呼喚「新賢人」和「新思維」

這群「外交賢哲」內心抱著一種特殊使命感,核子武器時代的安全將需要某種「美利堅和平」,而美國必須接受領導的責任。他們深信,美國與世界安全的最佳保障將是在各地建立民主代議制政府,這些政府的本質就是愛好和平,而非好斗侵略。而像他們這樣瞭解美國必須具備決心並參與其中的人,也必須起身領導。麥克洛伊喜歡談古希臘的「伯里克利時代」,當時具備無私理想的偉大國家就是由具備同樣無私動機的偉大人物所領導。

他們果然一手創造了美國的「伯里克利時代」。他們相信,自由活絡的世界貿易體系會帶來更大的繁榮與更高的長久和平的機會。「他們在背景與血緣上的自然關係都與英格蘭及歐洲有關,他們也都十分清楚,舊世界的文化與商業無論多麼衰敗,還是他們本身傳承的基礎。」他們迫使一個謹慎的國家勇於面對它的全球性義務,而且展現征服者的寬大胸襟,在第二次世界大戰之後同時協助友邦與敵國進行重建工作。這群人創建了一個聯盟,在往後四十年穩穩確保西方不受侵略。「相較於先前的所有帝國,美利堅和平確實極為慷慨與理想化,有時甚至過了頭。」

這群外交賢哲的遺產是聯合國、北約、世界銀行、世界貿易組織等跨國組織。然而,時至今日,這份遺產已經衰敗不堪:比如,聯合國人權理事會變成了一群人權記錄劣跡斑斑的流氓國家的俱樂部。抱殘守缺不再是像先輩致敬的最好方式,新時代呼喚「新賢人」和「新思維」。那麼,誰是有「新思維」的「新賢人」呢?

雖然離開白宮,但在思想觀念上對川普(特朗普)總統仍存有相當影響力的班農(Stephen K.Bannon)或許是其中一個。班農從中共十九大上冗長的報告中讀出了:「儒家重商主義的權威模式已經贏了。猶太基督教的自由民主,自由市場,資本化的西方已經輸了。」班農認為,現在的中國就是上世紀三十年代的納粹德國,美國不能繼續姑息、綏靖。他呼籲美國和西方奮起迎戰:「修昔底德說,幸福生活的關鍵是自由,自由的關鍵是勇氣。丘吉爾曾說,勇氣是所有美德中最重要的,因為有了勇氣其他的美德才有支撐。」

班農(Sean Gallup / Getty Images)

美國副總統彭斯在哈德遜研究所發表對中國政策的演講時,特意提名稱讚的中國問題專家白邦瑞(Michael Pillsbury),或許也是其中一個。白邦瑞第一個指出,「中國夢」就是中國洗刷百年國恥、取代美國、稱霸全球的夢:「我和我的同僚長久以來對中國無知……我們正在輸掉比賽。事實上,我們根本不知道比賽已經開始了……」白邦瑞極力呼籲美國政府,趕快認清現實,對中國展開反制措施。否則,中國贏定了。歐巴馬時代,他的呼籲石沉大海;川普時代,美國政府聽到了他的聲音。

白邦瑞(圖片來源:美國之音/公有領域/CC0)

曾經是《華爾街日報》駐北京記者的博明(Matt Pottinger)或許也是其中之一。十多年前,中國警察衝進博明在旅館的房間,將他的採訪筆記一頁頁撕碎,然後衝進馬桶。博明在中國工作了八年,這還不是最糟糕的待遇,他曾遭到安全人員毆打,因報導中共官場貪腐而遭公安拘查。川普上任後,博明成為白宮特別助理、國安會亞洲事務主管,是白宮唯一的中國通。他的中國經驗肯定影響他的東亞戰略思想和視野。香港政治評論家李怡在《一個中國通的故事》一文中寫道:「看到曾在中國受盡警察兇惡對待的一位記者居然成為美國總統對華政策的關鍵人物,中國的掌權者會怎麼想呢?他們或許會想:若早知如此,當初對他寬容些就好了。但他們更可能會想的是:那時如果把他打死或弄殘就好了。」

班農、白邦瑞、博明等人扭轉了基辛格以來美國錯誤的對華政策。上一代的賢哲們已經將蘇聯掃進了歷史的垃圾堆,這一代的賢哲們必定能將中共掃進歷史的垃圾堆。